Категории населенных пунктов согласно октмо. Численность населения населенного пункта

1. численность населения населенного пункта

2. род занятий населения

Город – населенный пункт, большая часть населения которого занята в промышленности, транспорте, связи, торговле и социальной сфере. Город в РФ должен иметь не менее 12 тысяч жителей и не менее 85% населения, занятого вне сельского хозяйства. Доля горожан составляет 73% от общей численности населения страны.

Самый крупный город в России – Москва, в нём живёт более 10 миллионов жителей. Самый маленький город в России – Магас (столица Ингушетии), имеет население всего 275 жителей.

По численности жителей города подразделяют на:

ü малые (до 50 тыс. жителей)

ü средние (51–100 тыс. жителей)

ü большие (101–250 тыс. жителей)

ü крупные (251–500 тыс. жителей)

ü крупнейшие (500 тыс. - 1 млн. жителей)

ü города-миллионеры (более 1 млн. жителей)

Города-миллионеры РФ (на 01.01.2009 г.)

По функциональному назначению городские поселения подразделяют на города:

1) с разнообразными функциями (Например, Москва)

2) с преимущественно промышленными функциями (Например, Н. Тагил)

3) города-курорты (Например, Сочи)

4) города-наукограды и города-научно-исследовательские центры (Например, Зеленоград, Королев)

В настоящее время в РФ насчитывается 1098 городов и 1850 ПГТ, из них 11-города миллионеры, выполняющие функции центров городских агломераций.

Городская агломерация – компактное скопление населённых пунктов, главным образом городских, местами срастающихся, объединённых в сложную многокомпонентную динамическую систему с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями.

Различают моноцентрические (сформировавшиеся вокруг одного крупного города-ядра, например, Московская агломерация); полицентрические (имеющие несколько городов-ядер, например, Кавказские Минводы) и бицентрические (Чебоксары-Новочебоксарск) агломерации.

Для средних и малых городов основной проблемой территориальной организации является обеспечение занятости населения в зависимости от профиля их развития.

Например, в городских поселениях с легкой промышленностью возрастает сложность трудоустройства мужского населения, а в городах с преобладанием добывающей или перерабатывающей промышленности – сложность в трудоустройстве женской части населений. развитие экономики РФ требует обязательного комплексного развития хозяйства городских поселений, при том различного типа.

2.2 Сельское население

Сельское расселение – распределение жителей по населенным пунктам, находящимся в сельской местности. Притом сельской местностью считается территория, расположенная за границами городских поселений.

Сокращение сельских поселений связано с процессами рыночных преобразований и недостаточным уровнем развития социальной и бытовой сферы. Сельское население России по данным последней переписи населения (1.01.2002 г.) составило 27% от общей численности населения страны. Оно представлено занятыми в отраслях сельскохозяйственного производства, а также социальной сферы.

Типы сельских поселений разнообразны. На большей части территории России типичные сельские населенные пункты – это:

ü села (старые более крупные поселения, имевшие в прошлом или сохранившие до сих пор церкви);

ü деревни (старые небольшие поселения, не имевшие церкви);

ü поселки (новые поселения, возникшие за годы советской власти или в последнее десятилетие).

В то же время в русских регионах Северного Кавказа, населенных казаками, сельские поселения называются станицами (имеются и хутора, но в настоящее время это, как правило, большие поселения, бывшие настоящими хуторами в далеком прошлом), а в национальных республиках Северного Кавказа – аулами.

Для России характерен деревенский тип расселения, который сложился исторически и связан с общинным землепользованием.

Сельские населенные пункты классифицируются в зависимости от размера (численности населения):

1) мельчайшие (до 50 жителей)

2) мелкие (51–100 жителей)

3) средние (101–500 жителей)

4) крупные (501–1000 жителей)

5) крупнейшие (свыше 1000 жителей)

Сельское население страны в основном сосредоточено в поселениях с числом от 1000 жителей (≈52%). В 1990-е годы численность населения динамично менялась. Сокращение численности сельского населения привело к уменьшению количества сельских населенных пунктов, а также плотности их размещения. Особенно ярко этот процесс был отмечен в европейской части России (ЦФО, СЗФО и ПФО).

В отличие от городского населения на уровень территориальной организации сельских поселений влияют природно-климатические факторы. Это связано с тем, что развитие сельского хозяйства зависит от почвенных и климатических условий. Именно поэтому, например, в зонах тайги и тундры населенные пункты располагаются вдоль рек и озер.

Заключение

Характер расселения населения – его распределение на городское и сельское – определяет степень урбанизированности территорий и распространения городского образа жизни, занятий и является одним из показателей качества населения, измеряя степень продвижения от традиционного аграрного общества к индустриальному и постиндустриальному.

По данным переписи населения 2002 года, 73% россиян – городские жители, 27% – сельские. Таким же было это соотношение по данным предыдущей переписи населения 1989 года. Одна из основных особенностей демографической ситуации последних десятилетий в стране – концентрация городского населения в небольшом количестве густонаселённых центров. Более 60 процентов населения России сосредоточено в трёх федеральных округах – Центральном (26%), Приволжском (22%) и Южном (16%). Самым малочисленным является Дальневосточный федеральный округ – 4,6% населения. Треть жителей России сосредоточена в крупнейших «городах-миллионерах»: в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Омске, Казани, Челябинске, Ростове-на-Дону, Уфе. Москва входит в число 20 самых крупных городов мира.

Главное отличие сельских поселений от городских – занятие их жителей преимущественно сельским хозяйством. В действительности в современной России сельским хозяйством нзанимается лишь 55% сельского населения, остальные 45% работают в промышленности, транспорте, непрпоизводствееной сфере и других «городских» отрослях экономики. В начале 21в. в России насчитывается примерно 150 тыс. сельских населенных пунктов, в которых проживает около 39 млн. чел. (27% всего населения страны).

В России используется сочетание преобладающих экономических функций и размера. В городских поселениях сельским хозяйством должно быть занято не более 15% работников. При этом разновидностями являются: 1) города, в которых должно проживать не менее 12 тыс. чел.; 2) поселки городского типа, в которых должно проживать не менее 3 тыс. чел. Таким образом, сельские поселении в России – это те, в которых или проживает менее 3 тыс. чел., или более 15% занятых работает в сельском хозяйстве, поэтому они подразделяются также на две разновидности: 1) сельскохозяйственные 2) несельскохозяйственные.

Список использованной литературы

1. Е.Г. Чистяков. Учеб. пособие / Территориальная организация населения. – М: Вузовский учебник, 2005.

2. Симагин Ю.А. Территориальная организация населения: Учебное пособие – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2004.

3. Электронная энциклопедия http://ru.wikipedia.org

Является актуальной и для развитых государств (Германия, США, Япония и др.) и для большинства развивающихся стран (Китай, Египет, Бразилия и т. д.). Третий тип актуальных проблем территориальной организации населения - существование миграций, нерациональных с точки зрения перспективного развития. В наиболее явном виде это миграции людей в те районы, которые и так перенаселены (например, в район...

Начали уходить еще в раннем Средневековье. Не удивительно, что в Новое время города Востока стали развиваться под европейским влиянием и в настоящее время сохраняют свое своеобразие лишь в старых частях. 2. Экономические предпосылки территориальной организации населения. Главная задача хозяйства (экономики) - обеспечение материального базиса функционирования общества. Экономические...

Бывшие союзные республики Беларусь, Россия и Украина 8 декабря 1991 г. подписали соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). 1. Тенденции мировой экономики и территориальная организация населения Развитие национальных систем ТОН не может рассматриваться в отрыве от современных тенденций и особенностей функционирования мирового хозяйства, которые определяют состояние...

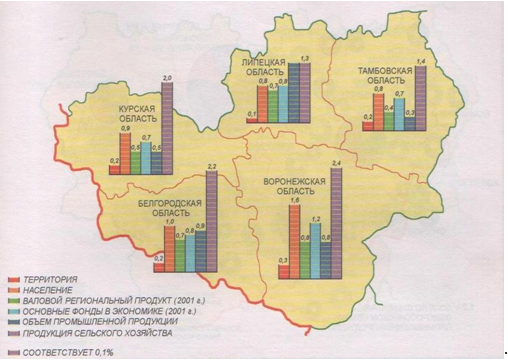

АПК. В перспективе АПК Центрального Черноземья должен стать наряду с черной металлургией основной отраслью специализации региона. 2.2 Формы территориальной организации экономики в районе Территориальная организация хозяйства Центрально-Черноземного района характеризуется большими диспропорциями. Высок удельный вес в промышленном производстве областных центров. Воронеж, Липецк и Курск дают...

География населения

Сельские населенные пункты и их классификация.

Территориальные различия в расселении сельского населения мира и России

Условия и факторы сельского расселения

Природные условия (климатические и водные) влияют на сельское расселение:

1.Опосредованное влияние: природные условия – сельское хозяйство – сельское расселение

2.Непосредственное влияние: водообеспеченность, рельеф, сейсмичность – размещение и развитие населённых пунктов - способ производства (производственные отношения и уровень развития производительных сил) – условие формирования, функционирования и развития сельского расселения. Уровень развития производительных сил определяет численность работающих в сельском хозяйстве, их распределение по территории в зависимости от отрасли сельского хозяйства.

Факторы сельского расселения

1-экономические факторы: специализация сельского хозяйства, рентабельность, производительность, механизация, энерговооружённость

2-социальные факторы: развитие социальной инфраструктуры, благоустройство сельских населённых пунктов, транспортные условия

3-экономико-географическое положение населённого пункта, в том числе относительно земельных угодий, центров переработки и потребления сельскохозяйственной продукции, центров обслуживания населения, транспортных магистралей

4-демографические факторы

5-этнический фактор

Топографическое положение сельских населенных пунктов

Понимается положение сельских населённых пунктов на местности, т.е. учитывается признак размещения относительно элементов природной среды (рельефа, речной сети).

По топографическому положению выделяют типы сельских населённых пунктов:

1-приречный тип

2-овражно-балочный тип

3-водораздельный

5-приозёрный

Выделение типов зависит от особенностей природной среды.

Национально-культурные и исторические признаки сельских населённых пунктов

Типы сельских населённых пунктов:

1) сёла – крупные населённые пункты, имевшие в прошлом церковь, лавку; выполняли функции местных центров

2) деревни – небольшие населённые пункты, не имевшие церкви

3) посёлки – новые населённые пункты, возникли в советское время

4) Станицы – крупные населённые пункты на юге РФ

5) Хутора – одиночные жилища крестьян в Прибалтике

6) Аулы – типы населённых пунктов в республиках Северного Кавказа

7) Аулы и кишлаки - типы населённых пунктов в Средней Азии, Казахстане, Азербайджане

Зональные типы сельского расселения РФ

1.Зона тундры с развитием оленеводства. Формируются: - крупные постоянные посёлки (связаны с морской охотой, рыболовством), сеть поселений разреженная; -сезоннообитаемые посёлки (связаны с кочевьем оленеводов).

2.Зона тайги. Постоянные поселения формируются вдоль берегов рек и озёр. Сезонные – связаны с промысловым хозяйством. Лесопромышленное расселение представлены временными (на 5-20 лет) поселениями.

3.Земледельческое расселение.На севере лесной зоны постоянные малочисленные сельские поселения образуют очаги заселения среди обширных лесных пространств. Характерно гнездово-полосное расположение. Крупные поселения возникли в долинах больших рек и узлах наиболее важных дорог. В южной части лесной зоны (Нечерноземная зона РФ) возникло «выборочное» освоение и заселение территории. Расселение неравномерное: разреженное в районах Полесий и густое на распаханных пространствах и вокруг городов. Характерны малочисленные поселения из-за разбросанности и мелкоконтурности полей.

4.Лесостепная и степная зоны. Преобладает производственный тип сельского расселения. Преобладают крупные по численности поселения

(3-5 тыс.чел.), особенно по долинам рек, образуют цепочки селений.

В южной части степной зоны из-за засушливости формируется густая сеть крупных сельских посёлков. Рисунок расселения определяется размещением ирригационной системы.

5.Пустынные и полупустынные районы. Производственные типы сельского расселения связаны с отгонно-пастбищным животноводством. Формируется разреженная сеть крупных базовых посёлков около постоянных источников водоснабжения (оазисное расселение); сезонные «летники» и «зимники» для чабанов по территориально разбросанным пастбищам.

6.Горные районы Предкавказья. В долинах и межгорных котловинах возникли крупные сёла, аулы как основа горного животноводства и сезонные летние поселения на высокогорных пастбищах. Возникли горнопромышленные поселения, горные санатории, пансионаты, туристические базы.

Подтипы сельского расселения

Возникают азонально в пригородной зоне, около городов и в составе городских агломераций.

Выполняют функции пригородного интенсивного сельского хозяйства (теплично-парниковое), а также рекреационные.

Группировка сельских населённых пунктов по численности

1-мельчайшие – до 10 чел

2-мелкие – 11-50 чел.

3-малые – 51-200 чел.

4-средние – 201-500 чел.

5-большие – 501-1000 чел.

6-крупные – свыше 1000 чел.

2. Методологические вопросы изучения географии миграции населения. Классификация и миграция населения. География современной мировой и российской миграции населения.

Миграция – перемещение людей ч/з границы тех или иных терр-ий с переменой места жительства навсегда или на более или менее длительное время.

Классификация : - по типу (внешняя(междунар-я) и внутренняя (внутринациональная)); - по функциям (городская, сельская); - по виду(переселения безвозвратные, временные на длительный срок, сезонная, маятниковая (один световой день),); - по форме(общественно организационные, неорганизованные); - по причинам (экономическое, социальное, культурное, политические, этнические, религиозные, расовые, военные, демографические); - по стадии.

Стадии миграционного процесса : - формирование решений, - перемещение, - адаптация.

Источники : - внутренний учет (милиция), - пограничный, - перепись населения.

Современные миграции из стран Ирана, Пакисмтана в Европу. Центры притяжения семьи в: - США, Канада, Австралия; - страны 3 Европы; - Ближний восток; - Латинская Америка.

Поставщики иностранной рабочей силы : - Индия, Пакистан, Филиппины, Египет. Потоки: - из Л.Америки в США; - Афро–азиатских стран.

Миграция в России : - замедление миграционного прироста; - старение миграционных потоков; - преоблодание женщин в миграционных потоках; - после 1995 г сокращение репатриации русских.

3. Типы воспроизводства населения. Геодемографическая ситуация: определение, факторы, и условия, критерии, регулирование.

Воспроизводство населения - постоянное возобновление численности и структуры населения в процессе смены поколений людей на основе рождаемости и смертности. Совокупность параметров, определяющих этот процесс, называется режимом воспроизводства населения.

Тип воспроизводства – исторический тип вос-ва населения, категория … наиболее важных качественных черт воспроизводства населения в более или менее сходных исторических и др условиях.

Виды: архетип

· естественный, практически не контролируемый социумом уровень рождаемости и смертности

· рождаемость и смертность близки по уровню,естественный прирост подвержен резким колебаниям в зависимости состояния природной среды

· чрезвычайно низкая ожидаемая продолжительность жизни (18-25 лет)

· вероятность для девочки дожить до среднего возраста материнства 15-40%

· смертность настолько высока, что численность народов увеличивается чрезвычайно медленно, а спорадически даже может уменьшаться

· период удвоения численности может достигать 250 и более лет.

· Характерен для первобытного общества. Примером служат племена индейцев.

Традиционный

· высокая, неконтролируемая на индивидуально-семейном уровне рождаемость (4-8 живорождений на одну женщину в течение всего репродуктивного периода), обеспечивающая умеренный положительный естественный прирост

· низкая средняя ожидаемая продолжительность жизни (25-45 лет), определяемая, главным образом, очень высокой младенческой и детской смертностью (до одного года умирает 150-350 из 1000 новорожденных)

· вероятность для девочки дожить до среднего возраста материнства 30-70%

· период удвоения численности населения в среднем около 50 лет

· высокая смертность - следствие низкого уровня жизни людей, тяжелого труда, низкого качества воды, плохого питания, недостаточного развития санитарно-гигиенического контроля среды обитания, зачаточного состояния профилактической и клинической медицины

Распространен в аграрном обществе, характерен для слаборазвитых стран - Нигерия, Бангладеш, Эфиопия).

«переходный»

· уровень смертности снижается до 6-10 ‰ из-за успехов медицины

· традиционно высокая рождаемость сохраняется или снижается медленными темпами

· очень высокий прирост населения - 2,5-3% в год

Характерен для Мексики, Бразилии, Индии и др. - именно за счет них в конце XX века наблюдаются высокие темпы роста населения в мире.

Современный- порождается переходом от аграрной к индустриальной экономики, уменьшение зависимости че-ка от природы.

· низкая рождаемость, связанная с сознательным регулированием размера семьи

· непрерывное повышение продолжительности жизни

· быстрое старение возрастной структуры населения

· бесконечные сексуальные контакты

Тип воспроизводимости индустриального общества. Характерен для экономически развитых стран с высоким уровнем жизни и культуры населения.

Демогра́фия (греч. δέμος - народ, γράφω - пишу) - наука о закономерностях воспроизводства населения, о зависимости его характера от социально-экономических, природных условий, миграции, изучающая численность, территориальное размещение и состав населения, их изменения, причины и следствия этих изменений.

Демографический переход Теория демографического перехода - по Ф.Ноутстайну - теория, связывающая особенности демографической ситуации с экономическим ростом и социальным прогрессом в зависимости от стадий демографического развития, которые страны и регионы проходят в разное время - теория демографического перехода описывает эволюцию и закономерности демографических процессов в прошлом и долгосрочной перспективе (Ландри, Эйнштейн). Последствия демографического перехода: - демографический взрыв (повышение рождаемости, снижение смертности в развивающихся странах); - демографическое старения (Бэби - Бум); - современный период роста: стабилизация коэффициента смертности на низком уровне и некоторое снижение коэффициента рождаемости; - низкая степень устойчивости: снижение и стабилизация рождаемости, смертности и численности населения.

Экономико – демографическое явление представленное собой совокупность отношений м/у демографией и иными социально экономическими последствиями. (Огафонов, Голубев).

Геодемографические факторы . Геодемографические ситуация : - социальные, - демографические, - экономическое, - экологическое, - расселенческое. Элементы : - демонрафические, - социальные, - экономические, - характер расселения и типы населенных мест. Типология. Тип района: 1. удовлетворительный, 1,1. с относительно удовлитворительной ситуацией с ростом численности населения, 1,2. с предкризисной ситу-ей относительно стабильной численности населения. 2. предкризисной ситуацией (умень числен населения). 3. с неблагоприятной ситуацией. 4. с крайней неблагоприятной ситуацией.

населенных пунктов .

Таким образом встает вопрос,

ОКТМО,

*** г - город;

рп - рабочий поселок;

кп - курортный поселок;

к - кишлак;

дп - дачный поселок;

*** п - поселок;

нп - населенный пункт;

(аналогично)

(аналогично)

*** с - село;

м - местечко; (о как..)

*** д - деревня;

сл - слобода;

ст - станция;

*** х - хутор;

рзд - разъезд;

клх - колхоз;

им - имени;

свх - совхоз;

зим - зимовье.

категорией, с какой меткой

к - кишлак - ?

дп - дачный поселок

нп - населенный пункт;

м - местечко;

сл - слобода;

у - улус; ?

в небольшой город

Доброго дня, уважаемые картографы!

В процессе работы на НЯК столкнулся, как уверен и многие из вас, с тем, что возникает неопределенность с категорией населенного пункта. И вызвано это разными причинами. Перенимая опыт опытных пользователей, использовал в работе такие популярные источники как КЛАДР (в т.ч. онлайн), публичную кадастровую карту Росреестра, данные Википедии, доступные карты Генштаба (в последнюю очередь в части касающейся конечно..) и столкнулся с тем, что один и тот же населенный пункт, к примеру, в первых трех источниках - довольно авторитетных источниках, согласитесь, коль на них ссылаются модераторы, поправляя тебя на карте - так вот, в трех источниках совсем неодинаковые варианты, и это далеко не единичные случаи. Т.е. примерно так - в одном источнике село Родниковое, в другом - село Родниковый, в третьем это вообще может быть деревня.. Только на территории моего региона такой вопрос встал ни по одному десятку населенных пунктов .

Таким образом встает вопрос, от информации из какого источника все таки надо отталкиваться в первую и последнюю очередь?

I. Как мне видится таким первоисточником должен являться только один документ - ОКТМО, последние версии которого можно скачать например . и забыть про КЛАДР как про истину в последней инстанции...

*** г - город;

пгт - поселок городского типа;

рп - рабочий поселок;

кп - курортный поселок;

к - кишлак;

дп - дачный поселок;

*** п - поселок;

нп - населенный пункт;

п.ст - поселок при станции (поселок станции);

ж/д ст - железнодорожная станция;

ж/д будка- железнодорожная будка; (заметьте используется для наименований населенных пунктов законодательно)

ж/д казарма - железнодорожная казарма; (аналогично)

ж/д платформа - железнодорожная платформа; (аналогично)

ж/д рзд- железнодорожный разъезд;

ж/д остановочный пункт - железнодорожный остановочный пункт;

ж/д путевой пост - железнодорожный путевой пост;

ж/д блокпост - железнодорожный блокпост;

*** с - село;

м - местечко; (о как..)

*** д - деревня;

сл - слобода;

ст - станция;

*** х - хутор;

рзд - разъезд;

клх - колхоз;

им - имени;

свх - совхоз;

зим - зимовье.

если с основным списком (***) проблем не возникает, то замечено что с неосновным на карте полная каша. А это требует ряда уточнений.

Итак, если мы хотим в общем итоге иметь корректную карту, с корректно отмеченными категориями населенных пунктов, то надо понимать - какой категорией, с какой меткой нужно обозначать в том числе:

к - кишлак - ?

дп - дачный поселок

нп - населенный пункт;

м - местечко; - (маловероятно, но если в том же КЛАДРЕ вы столкнетесь с таким населенным пунктом - какой категорией будете отмечать?)

сл - слобода; - ? (если они в принципе встречаются где то отдельно от населенного пункта с более общей категорией)

у - улус; ?

тема пристанционных поселков это отдельный разговор вообще

- п.ст - поселок при станции (поселок станции);

- ж/д ст - железнодорожная станция; ?

- ж/д рзд- железнодорожный разъезд; абсолютно аналогичная ситуация что и с пунктом №2 - как отмечать такой населенный пункт?

в небольшой город и населением 25 человек, в то время как территории с населением 5000 чел будут в разы меньше на той же карте и это при том что границы застройки у них будет примерно совпадать по площади.. Не вопрос, когда дома раскиданы по огромной территории, анклавно хуторами и т.д. Но когда есть три компактные улицы и все, а Росреестр дает нам возможность разгуляться с границами, надо ли отрисовывать именно по данным Россреестра (который кстати также успешно и часто пилит населенные пункты вообще пополам, и его непогрешимости говорить просто излишне). На материке подобная отрисовка приводит к тому что по карте ты вроде как въехал в насленный пункт, но еще 5 км едешь по тайге.. К тому же все топокарты изображают территорию, подобную приведенной мной в примере именно компактно. Не именуя весь полуостров, или 300 га незаселенной по факту тайги, а только по границе жилой застройки.

Собственно и хочется понять, а что мы хотим увидеть - границы населенного пункта или некоего кадастрового района? Помогите определиться.

Еще лучше - получить ответ администрации по этим вопросам, чтобы иметь отправную точку, а не просто обмен мнениями.

","contentType":"text/html"},"proposedBody":{"source":"

Доброго дня, уважаемые картографы!

В процессе работы на НЯК столкнулся, как уверен и многие из вас, с тем, что возникает неопределенность с категорией населенного пункта. И вызвано это разными причинами. Перенимая опыт опытных пользователей, использовал в работе такие популярные источники как КЛАДР (в т.ч. онлайн), публичную кадастровую карту Росреестра, данные Википедии, доступные карты Генштаба (в последнюю очередь в части касающейся конечно..) и столкнулся с тем, что один и тот же населенный пункт, к примеру, в первых трех источниках - довольно авторитетных источниках, согласитесь, коль на них ссылаются модераторы, поправляя тебя на карте - так вот, в трех источниках совсем неодинаковые варианты, и это далеко не единичные случаи. Т.е. примерно так - в одном источнике село Родниковое, в другом - село Родниковый, в третьем это вообще может быть деревня.. Только на территории моего региона такой вопрос встал ни по одному десятку населенных пунктов .

Таким образом встает вопрос, от информации из какого источника все таки надо отталкиваться в первую и последнюю очередь? смешно, но даже позвонив местному жителю \"проблемного\" пункта вы не узнаете - где он живет \"по правильному\" с вероятностью процентов 90.

I. Как мне видится таким первоисточником должен являться только один документ - ОКТМО, последние версии которого можно скачать например . и забыть про КЛАДР как про истину в последней инстанции...

*** г - город;

пгт - поселок городского типа;

рп - рабочий поселок;

кп - курортный поселок;

к - кишлак;

дп - дачный поселок;

*** п - поселок;

нп - населенный пункт;

п.ст - поселок при станции (поселок станции);

ж/д ст - железнодорожная станция;

ж/д будка- железнодорожная будка; (заметьте используется для наименований населенных пунктов законодательно)

ж/д казарма - железнодорожная казарма; (аналогично)

ж/д платформа - железнодорожная платформа; (аналогично)

ж/д рзд- железнодорожный разъезд;

ж/д остановочный пункт - железнодорожный остановочный пункт;

ж/д путевой пост - железнодорожный путевой пост;

ж/д блокпост - железнодорожный блокпост;

*** с - село;

м - местечко; (о как..)

*** д - деревня;

сл - слобода;

ст - станция;

*** х - хутор;

рзд - разъезд;

клх - колхоз;

им - имени;

свх - совхоз;

зим - зимовье.

если с основным списком (***) проблем не возникает, то замечено что с неосновным на карте полная каша. А это требует ряда уточнений.

Итак, если мы хотим в общем итоге иметь корректную карту, с корректно отмеченными категориями населенных пунктов, то надо понимать - какой категорией, с какой меткой нужно обозначать в том числе:

к - кишлак - ?

дп - дачный поселок ; - категория \"поселок\", метка \"дачный посёлок\" ?

нп - населенный пункт; - (лет 30 назад за населенный пункт с категорией \"населенный пункт\" в дурку отправили бы, а сейчас - нормально)

м - местечко; - (маловероятно, но если в том же КЛАДРЕ вы столкнетесь с таким населенным пунктом - какой категорией будете отмечать?)

сл - слобода; - ? (если они в принципе встречаются где то отдельно от населенного пункта с более общей категорией)

у - улус; ?

тема пристанционных поселков это отдельный разговор вообще

- п.ст - поселок при станции (поселок станции); - тут все более менее понятно - \"поселок\", метка \"пристанционный поселок\"

- ж/д ст - железнодорожная станция; ? с виду на местности ничем не отличается от пристанционного поселка, но статус имеет именно такой, в то же время категория \"ж/д станция\" не обозначает какие бы то ни было населенные пункты, а только объект транспортной инфраструктуры.

- ж/д рзд- железнодорожный разъезд; абсолютно аналогичная ситуация что и с пунктом №2 - как отмечать такой населенный пункт?

Эти пункты часто имеют несколько улиц и не один десяток подворий, остальные пункты (посты, платформы и т.д. на местности редко представлены больше чем двумя тремя домами, поэтому точки с категорией \"станция\" там более чем достаточно без какой либо геометрии за глаза.

и не совсем по теме.. Пользуясь случаем хотел бы уточнить также вопрос о границах населенных пунктов. Смущает именно момент отрисовки по данным Росреестра. На карте в режиме \"схема\" при таком подходе мы можем увидеть населенный пункт площадью размером в небольшой город и населением 25 человек, в то время как территории с населением 5000 чел будут в разы меньше на той же карте и это при том что границы застройки у них будет примерно совпадать по площади.. Не вопрос, когда дома раскиданы по огромной территории, анклавно хуторами и т.д. Но когда есть три компактные улицы и все, а Росреестр дает нам возможность разгуляться с границами, надо ли отрисовывать именно по данным Россреестра (который кстати также успешно и часто пилит населенные пункты вообще пополам, и его непогрешимости говорить просто излишне). На материке подобная отрисовка приводит к тому что по карте ты вроде как въехал в насленный пункт, но еще 5 км едешь по тайге.. К тому же все топокарты изображают территорию, подобную приведенной мной в примере именно компактно. Не именуя весь полуостров, или 300 га незаселенной по факту тайги, а только по границе жилой застройки.

Собственно и хочется понять, а что мы хотим увидеть - границы населенного пункта или некоего кадастрового района? Помогите определиться.

Еще лучше - получить ответ администрации по этим вопросам, чтобы иметь отправную точку, а не просто обмен мнениями.

Доброго дня, уважаемые картографы!

В процессе работы на НЯК столкнулся, как уверен и многие из вас, с тем, что возникает неопределенность с категорией населенного пункта. И вызвано это разными причинами. Перенимая опыт опытных пользователей, использовал в работе такие популярные источники как КЛАДР (в т.ч. онлайн), публичную кадастровую карту Росреестра, данные Википедии, доступные карты Генштаба (в последнюю очередь в части касающейся конечно..) и столкнулся с тем, что один и тот же населенный пункт, к примеру, в первых трех источниках - довольно авторитетных источниках, согласитесь, коль на них ссылаются модераторы, поправляя тебя на карте - так вот, в трех источниках совсем неодинаковые варианты, и это далеко не единичные случаи. Т.е. примерно так - в одном источнике село Родниковое, в другом - село Родниковый, в третьем это вообще может быть деревня.. Только на территории моего региона такой вопрос встал ни по одному десятку населенных пунктов .

Таким образом встает вопрос, от информации из какого источника все таки надо отталкиваться в первую и последнюю очередь? смешно, но даже позвонив местному жителю "проблемного" пункта вы не узнаете - где он живет "по правильному" с вероятностью процентов 90.

I. Как мне видится таким первоисточником должен являться только один документ - ОКТМО, последние версии которого можно скачать например . и забыть про КЛАДР как про истину в последней инстанции...

*** г - город;

пгт - поселок городского типа;

рп - рабочий поселок;

кп - курортный поселок;

к - кишлак;

дп - дачный поселок;

*** п - поселок;

нп - населенный пункт;

п.ст - поселок при станции (поселок станции);

ж/д ст - железнодорожная станция;

ж/д будка- железнодорожная будка; (заметьте используется для наименований населенных пунктов законодательно)

ж/д казарма - железнодорожная казарма; (аналогично)

ж/д платформа - железнодорожная платформа; (аналогично)

ж/д рзд- железнодорожный разъезд;

ж/д остановочный пункт - железнодорожный остановочный пункт;

ж/д путевой пост - железнодорожный путевой пост;

ж/д блокпост - железнодорожный блокпост;

*** с - село;

м - местечко; (о как..)

*** д - деревня;

сл - слобода;

ст - станция;

*** х - хутор;

рзд - разъезд;

клх - колхоз;

им - имени;

свх - совхоз;

зим - зимовье.

если с основным списком (***) проблем не возникает, то замечено что с неосновным на карте полная каша. А это требует ряда уточнений.

Итак, если мы хотим в общем итоге иметь корректную карту, с корректно отмеченными категориями населенных пунктов, то надо понимать - какой категорией, с какой меткой нужно обозначать в том числе:

к - кишлак - ?

дп - дачный поселок ; - категория "поселок", метка "дачный посёлок" ?

нп - населенный пункт; - (лет 30 назад за населенный пункт с категорией "населенный пункт" в дурку отправили бы, а сейчас - нормально)

м - местечко; - (маловероятно, но если в том же КЛАДРЕ вы столкнетесь с таким населенным пунктом - какой категорией будете отмечать?)

сл - слобода; - ? (если они в принципе встречаются где то отдельно от населенного пункта с более общей категорией)

у - улус; ?

тема пристанционных поселков это отдельный разговор вообще

- п.ст - поселок при станции (поселок станции); - тут все более менее понятно - "поселок", метка "пристанционный поселок"

- ж/д ст - железнодорожная станция; ? с виду на местности ничем не отличается от пристанционного поселка, но статус имеет именно такой, в то же время категория "ж/д станция" не обозначает какие бы то ни было населенные пункты, а только объект транспортной инфраструктуры.

- ж/д рзд- железнодорожный разъезд; абсолютно аналогичная ситуация что и с пунктом №2 - как отмечать такой населенный пункт?

Эти пункты часто имеют несколько улиц и не один десяток подворий, остальные пункты (посты, платформы и т.д. на местности редко представлены больше чем двумя тремя домами, поэтому точки с категорией "станция" там более чем достаточно без какой либо геометрии за глаза.

и не совсем по теме.. Пользуясь случаем хотел бы уточнить также вопрос о границах населенных пунктов. Смущает именно момент отрисовки по данным Росреестра. На карте в режиме "схема" при таком подходе мы можем увидеть населенный пункт площадью размером в небольшой город и населением 25 человек, в то время как территории с населением 5000 чел будут в разы меньше на той же карте и это при том что границы застройки у них будет примерно совпадать по площади.. Не вопрос, когда дома раскиданы по огромной территории, анклавно хуторами и т.д. Но когда есть три компактные улицы и все, а Росреестр дает нам возможность разгуляться с границами, надо ли отрисовывать именно по данным Россреестра (который кстати также успешно и часто пилит населенные пункты вообще пополам, и его непогрешимости говорить просто излишне). На материке подобная отрисовка приводит к тому что по карте ты вроде как въехал в насленный пункт, но еще 5 км едешь по тайге.. К тому же все топокарты изображают территорию, подобную приведенной мной в примере именно компактно. Не именуя весь полуостров, или 300 га незаселенной по факту тайги, а только по границе жилой застройки.

Собственно и хочется понять, а что мы хотим увидеть - границы населенного пункта или некоего кадастрового района? Помогите определиться.

Еще лучше - получить ответ администрации по этим вопросам, чтобы иметь отправную точку, а не просто обмен мнениями.

","contentType":"text/html"},"authorId":"24794281","slug":"47157","canEdit":false,"canComment":false,"isBanned":false,"canPublish":false,"viewType":"old","isDraft":false,"isOnModeration":false,"isSubscriber":false,"commentsCount":36,"modificationDate":"Thu Jan 01 1970 03:00:00 GMT+0000 (UTC)","approvedPreview":{"source":"

Доброго дня, уважаемые картографы!

В процессе работы на НЯК столкнулся, как уверен и многие из вас, с тем, что возникает неопределенность с категорией населенного пункта. И вызвано это разными причинами. Перенимая опыт опытных пользователей, использовал в работе такие популярные источники как КЛАДР (в т.ч. онлайн), публичную кадастровую карту Росреестра, данные Википедии, доступные карты Генштаба (в последнюю очередь в части касающейся конечно..) и столкнулся с тем, что один и тот же населенный пункт, к примеру, в первых трех источниках - довольно авторитетных источниках, согласитесь, коль на них ссылаются модераторы, поправляя тебя на карте - так вот, в трех источниках совсем неодинаковые варианты, и это далеко не единичные случаи. Т.е. примерно так - в одном источнике село Родниковое, в другом - село Родниковый, в третьем это вообще может быть деревня.. Только на территории моего региона такой вопрос встал ни по одному десятку населенных пунктов .

Таким образом встает вопрос, от информации из какого источника все таки надо отталкиваться в первую и последнюю очередь? смешно, но даже позвонив местному жителю "проблемного" пункта вы не узнаете - где он живет "по правильному" с вероятностью процентов 90.

I. Как мне видится таким первоисточником должен являться только один документ - ОКТМО, последние версии которого можно скачать например . и забыть про КЛАДР как про истину в последней инстанции...

*** г - город;

пгт - поселок городского типа;

рп - рабочий поселок;

кп - курортный поселок;

к - кишлак;

дп - дачный поселок;

*** п - поселок;

нп - населенный пункт;

п.ст - поселок при станции (поселок станции);

ж/д ст - железнодорожная станция;

ж/д будка- железнодорожная будка; (заметьте используется для наименований населенных пунктов законодательно)

ж/д казарма - железнодорожная казарма; (аналогично)

ж/д платформа - железнодорожная платформа; (аналогично)

ж/д рзд- железнодорожный разъезд;

ж/д остановочный пункт - железнодорожный остановочный пункт;

ж/д путевой пост - железнодорожный путевой пост;

ж/д блокпост - железнодорожный блокпост;

*** с - село;

м - местечко; (о как..)

*** д - деревня;

сл - слобода;

ст - станция;

*** х - хутор;

рзд - разъезд;

клх - колхоз;

им - имени;

свх - совхоз;

зим - зимовье.

если с основным списком (***) проблем не возникает, то замечено что с неосновным на карте полная каша. А это требует ряда уточнений.

Итак, если мы хотим в общем итоге иметь корректную карту, с корректно отмеченными категориями населенных пунктов, то надо понимать - какой категорией, с какой меткой нужно обозначать в том числе:

к - кишлак - ?

дп - дачный поселок ; - категория "поселок", метка "дачный посёлок" ?

нп - населенный пункт; - (лет 30 назад за населенный пункт с категорией "населенный пункт" в дурку отправили бы, а сейчас - нормально)

м - местечко; - (маловероятно, но если в том же КЛАДРЕ вы столкнетесь с таким населенным пунктом - какой категорией будете отмечать?)

сл - слобода; - ? (если они в принципе встречаются где то отдельно от населенного пункта с более общей категорией)

у - улус; ?

тема пристанционных поселков это отдельный разговор вообще

- п.ст - поселок при станции (поселок станции); - тут все более менее понятно - "поселок", метка "пристанционный поселок"

- ж/д ст - железнодорожная станция; ? с виду на местности ничем не отличается от пристанционного поселка, но статус имеет именно такой, в то же время категория "ж/д станция" не обозначает какие бы то ни было населенные пункты, а только объект транспортной инфраструктуры.

- ж/д рзд- железнодорожный разъезд; абсолютно аналогичная ситуация что и с пунктом №2 - как отмечать такой населенный пункт?

Эти пункты часто имеют несколько улиц и не один десяток подворий, остальные пункты (посты, платформы и т.д. на местности редко представлены больше чем двумя тремя домами, поэтому точки с категорией "станция" там более чем достаточно без какой либо геометрии за глаза.

и не совсем по теме.. Пользуясь случаем хотел бы уточнить также вопрос о границах населенных пунктов. Смущает именно момент отрисовки по данным Росреестра. На карте в режиме "схема" при таком подходе мы можем увидеть населенный пункт площадью размером в небольшой город и населением 25 человек, в то время как территории с населением 5000 чел будут в разы меньше на той же карте и это при том что границы застройки у них будет примерно совпадать по площади.. Не вопрос, когда дома раскиданы по огромной территории, анклавно хуторами и т.д. Но когда есть три компактные улицы и все, а Росреестр дает нам возможность разгуляться с границами, надо ли отрисовывать именно по данным Россреестра (который кстати также успешно и часто пилит населенные пункты вообще пополам, и его непогрешимости говорить просто излишне). На материке подобная отрисовка приводит к тому что по карте ты вроде как въехал в насленный пункт, но еще 5 км едешь по тайге.. К тому же все топокарты изображают территорию, подобную приведенной мной в примере именно компактно. Не именуя весь полуостров, или 300 га незаселенной по факту тайги, а только по границе жилой застройки.

Собственно и хочется понять, а что мы хотим увидеть - границы населенного пункта или некоего кадастрового района? Помогите определиться.

Еще лучше - получить ответ администрации по этим вопросам, чтобы иметь отправную точку, а не просто обмен мнениями.

Доброго дня, уважаемые картографы!

В процессе работы на НЯК столкнулся, как уверен и многие из вас, с тем, что возникает неопределенность с категорией населенного пункта. И вызвано это разными причинами. Перенимая опыт опытных пользователей, использовал в работе такие популярные источники как КЛАДР (в т.ч. онлайн), публичную кадастровую карту Росреестра, данные Википедии, доступные карты Генштаба (в последнюю очередь в части касающейся конечно..) и столкнулся с тем, что один и тот же населенный пункт, к примеру, в первых трех источниках - довольно авторитетных источниках, согласитесь, коль на них ссылаются модераторы, поправляя тебя на карте - так вот, в трех источниках совсем неодинаковые варианты, и это далеко не единичные случаи. Т.е. примерно так - в одном источнике село Родниковое, в другом - село Родниковый, в третьем это вообще может быть деревня.. Только на территории моего региона такой вопрос встал ни по одному десятку населенных пунктов .

Таким образом встает вопрос, от информации из какого источника все таки надо отталкиваться в первую и последнюю очередь? смешно, но даже позвонив местному жителю "проблемного" пункта вы не узнаете - где он живет "по правильному" с вероятностью процентов 90.

I. Как мне видится таким первоисточником должен являться только один документ - ОКТМО, последние версии которого можно скачать например . и забыть про КЛАДР как про истину в последней инстанции...

если с основным списком (***) проблем не возникает, то замечено что с неосновным на карте полная каша. А это требует ряда уточнений.

Итак, если мы хотим в общем итоге иметь корректную карту, с корректно отмеченными категориями населенных пунктов, то надо понимать - какой категорией, с какой меткой нужно обозначать в том числе:

к - кишлак - ?

дп - дачный поселок ; - категория "поселок", метка "дачный посёлок" ?

нп - населенный пункт; - (лет 30 назад за населенный пункт с категорией "населенный пункт" в дурку отправили бы, а сейчас - нормально)

м - местечко; - (маловероятно, но если в том же КЛАДРЕ вы столкнетесь с таким населенным пунктом - какой категорией будете отмечать?)

сл - слобода; - ? (если они в принципе встречаются где то отдельно от населенного пункта с более общей категорией)

у - улус; ?

тема пристанционных поселков это отдельный разговор вообще

- п.ст - поселок при станции (поселок станции); - тут все более менее понятно - "поселок", метка "пристанционный поселок"

- ж/д ст - железнодорожная станция; ? с виду на местности ничем не отличается от пристанционного поселка, но статус имеет именно такой, в то же время категория "ж/д станция" не обозначает какие бы то ни было населенные пункты, а только объект транспортной инфраструктуры.

- ж/д рзд- железнодорожный разъезд; абсолютно аналогичная ситуация что и с пунктом №2 - как отмечать такой населенный пункт?

Эти пункты часто имеют несколько улиц и не один десяток подворий, остальные пункты (посты, платформы и т.д. на местности редко представлены больше чем двумя тремя домами, поэтому точки с категорией "станция" там более чем достаточно без какой либо геометрии за глаза.

и не совсем по теме.. Пользуясь случаем хотел бы уточнить также вопрос о границах населенных пунктов. Смущает именно момент отрисовки по данным Росреестра. На карте в режиме "схема" при таком подходе мы можем увидеть населенный пункт площадью размером в небольшой город и населением 25 человек, в то время как территории с населением 5000 чел будут в разы меньше на той же карте и это при том что границы застройки у них будет примерно совпадать по площади.. Не вопрос, когда дома раскиданы по огромной территории, анклавно хуторами и т.д. Но когда есть три компактные улицы и все, а Росреестр дает нам возможность разгуляться с границами, надо ли отрисовывать именно по данным Россреестра (который кстати также успешно и часто пилит населенные пункты вообще пополам, и его непогрешимости говорить просто излишне). На материке подобная отрисовка приводит к тому что по карте ты вроде как въехал в насленный пункт, но еще 5 км едешь по тайге.. К тому же все топокарты изображают территорию, подобную приведенной мной в примере именно компактно. Не именуя весь полуостров, или 300 га незаселенной по факту тайги, а только по границе жилой застройки.

Собственно и хочется понять, а что мы хотим увидеть - границы населенного пункта или некоего кадастрового района? Помогите определиться.

Еще лучше - получить ответ администрации по этим вопросам, чтобы иметь отправную точку, а не просто обмен мнениями.

","contentType":"text/html"},"proposedPreview":{"source":"

Доброго дня, уважаемые картографы!

В процессе работы на НЯК столкнулся, как уверен и многие из вас, с тем, что возникает неопределенность с категорией населенного пункта. И вызвано это разными причинами. Перенимая опыт опытных пользователей, использовал в работе такие популярные источники как КЛАДР (в т.ч. онлайн), публичную кадастровую карту Росреестра, данные Википедии, доступные карты Генштаба (в последнюю очередь в части касающейся конечно..) и столкнулся с тем, что один и тот же населенный пункт, к примеру, в первых трех источниках - довольно авторитетных источниках, согласитесь, коль на них ссылаются модераторы, поправляя тебя на карте - так вот, в трех источниках совсем неодинаковые варианты, и это далеко не единичные случаи. Т.е. примерно так - в одном источнике село Родниковое, в другом - село Родниковый, в третьем это вообще может быть деревня.. Только на территории моего региона такой вопрос встал ни по одному десятку населенных пунктов .

Таким образом встает вопрос, от информации из какого источника все таки надо отталкиваться в первую и последнюю очередь? смешно, но даже позвонив местному жителю "проблемного" пункта вы не узнаете - где он живет "по правильному" с вероятностью процентов 90.

I. Как мне видится таким первоисточником должен являться только один документ - ОКТМО, последние версии которого можно скачать например . и забыть про КЛАДР как про истину в последней инстанции...

*** г - город;

пгт - поселок городского типа;

рп - рабочий поселок;

кп - курортный поселок;

к - кишлак;

дп - дачный поселок;

*** п - поселок;

нп - населенный пункт;

п.ст - поселок при станции (поселок станции);

ж/д ст - железнодорожная станция;

ж/д будка- железнодорожная будка; (заметьте используется для наименований населенных пунктов законодательно)

ж/д казарма - железнодорожная казарма; (аналогично)

ж/д платформа - железнодорожная платформа; (аналогично)

ж/д рзд- железнодорожный разъезд;

ж/д остановочный пункт - железнодорожный остановочный пункт;

ж/д путевой пост - железнодорожный путевой пост;

ж/д блокпост - железнодорожный блокпост;

*** с - село;

м - местечко; (о как..)

*** д - деревня;

сл - слобода;

ст - станция;

*** х - хутор;

рзд - разъезд;

клх - колхоз;

им - имени;

свх - совхоз;

зим - зимовье.

если с основным списком (***) проблем не возникает, то замечено что с неосновным на карте полная каша. А это требует ряда уточнений.

Итак, если мы хотим в общем итоге иметь корректную карту, с корректно отмеченными категориями населенных пунктов, то надо понимать - какой категорией, с какой меткой нужно обозначать в том числе:

к - кишлак - ?

дп - дачный поселок ; - категория "поселок", метка "дачный посёлок" ?

нп - населенный пункт; - (лет 30 назад за населенный пункт с категорией "населенный пункт" в дурку отправили бы, а сейчас - нормально)

м - местечко; - (маловероятно, но если в том же КЛАДРЕ вы столкнетесь с таким населенным пунктом - какой категорией будете отмечать?)

сл - слобода; - ? (если они в принципе встречаются где то отдельно от населенного пункта с более общей категорией)

у - улус; ?

тема пристанционных поселков это отдельный разговор вообще

- п.ст - поселок при станции (поселок станции); - тут все более менее понятно - "поселок", метка "пристанционный поселок"

- ж/д ст - железнодорожная станция; ? с виду на местности ничем не отличается от пристанционного поселка, но статус имеет именно такой, в то же время категория "ж/д станция" не обозначает какие бы то ни было населенные пункты, а только объект транспортной инфраструктуры.

- ж/д рзд- железнодорожный разъезд; абсолютно аналогичная ситуация что и с пунктом №2 - как отмечать такой населенный пункт?

Эти пункты часто имеют несколько улиц и не один десяток подворий, остальные пункты (посты, платформы и т.д. на местности редко представлены больше чем двумя тремя домами, поэтому точки с категорией "станция" там более чем достаточно без какой либо геометрии за глаза.

и не совсем по теме.. Пользуясь случаем хотел бы уточнить также вопрос о границах населенных пунктов. Смущает именно момент отрисовки по данным Росреестра. На карте в режиме "схема" при таком подходе мы можем увидеть населенный пункт площадью размером в небольшой город и населением 25 человек, в то время как территории с населением 5000 чел будут в разы меньше на той же карте и это при том что границы застройки у них будет примерно совпадать по площади.. Не вопрос, когда дома раскиданы по огромной территории, анклавно хуторами и т.д. Но когда есть три компактные улицы и все, а Росреестр дает нам возможность разгуляться с границами, надо ли отрисовывать именно по данным Россреестра (который кстати также успешно и часто пилит населенные пункты вообще пополам, и его непогрешимости говорить просто излишне). На материке подобная отрисовка приводит к тому что по карте ты вроде как въехал в насленный пункт, но еще 5 км едешь по тайге.. К тому же все топокарты изображают территорию, подобную приведенной мной в примере именно компактно. Не именуя весь полуостров, или 300 га незаселенной по факту тайги, а только по границе жилой застройки.

Собственно и хочется понять, а что мы хотим увидеть - границы населенного пункта или некоего кадастрового района? Помогите определиться.

Еще лучше - получить ответ администрации по этим вопросам, чтобы иметь отправную точку, а не просто обмен мнениями.

Доброго дня, уважаемые картографы!

В процессе работы на НЯК столкнулся, как уверен и многие из вас, с тем, что возникает неопределенность с категорией населенного пункта. И вызвано это разными причинами. Перенимая опыт опытных пользователей, использовал в работе такие популярные источники как КЛАДР (в т.ч. онлайн), публичную кадастровую карту Росреестра, данные Википедии, доступные карты Генштаба (в последнюю очередь в части касающейся конечно..) и столкнулся с тем, что один и тот же населенный пункт, к примеру, в первых трех источниках - довольно авторитетных источниках, согласитесь, коль на них ссылаются модераторы, поправляя тебя на карте - так вот, в трех источниках совсем неодинаковые варианты, и это далеко не единичные случаи. Т.е. примерно так - в одном источнике село Родниковое, в другом - село Родниковый, в третьем это вообще может быть деревня.. Только на территории моего региона такой вопрос встал ни по одному десятку населенных пунктов .

Таким образом встает вопрос, от информации из какого источника все таки надо отталкиваться в первую и последнюю очередь? смешно, но даже позвонив местному жителю "проблемного" пункта вы не узнаете - где он живет "по правильному" с вероятностью процентов 90.

I. Как мне видится таким первоисточником должен являться только один документ - ОКТМО, последние версии которого можно скачать например . и забыть про КЛАДР как про истину в последней инстанции...

если с основным списком (***) проблем не возникает, то замечено что с неосновным на карте полная каша. А это требует ряда уточнений.

Итак, если мы хотим в общем итоге иметь корректную карту, с корректно отмеченными категориями населенных пунктов, то надо понимать - какой категорией, с какой меткой нужно обозначать в том числе:

к - кишлак - ?

дп - дачный поселок ; - категория "поселок", метка "дачный посёлок" ?

нп - населенный пункт; - (лет 30 назад за населенный пункт с категорией "населенный пункт" в дурку отправили бы, а сейчас - нормально)

м - местечко; - (маловероятно, но если в том же КЛАДРЕ вы столкнетесь с таким населенным пунктом - какой категорией будете отмечать?)

сл - слобода; - ? (если они в принципе встречаются где то отдельно от населенного пункта с более общей категорией)

у - улус; ?

тема пристанционных поселков это отдельный разговор вообще

- п.ст - поселок при станции (поселок станции); - тут все более менее понятно - "поселок", метка "пристанционный поселок"

- ж/д ст - железнодорожная станция; ? с виду на местности ничем не отличается от пристанционного поселка, но статус имеет именно такой, в то же время категория "ж/д станция" не обозначает какие бы то ни было населенные пункты, а только объект транспортной инфраструктуры.

- ж/д рзд- железнодорожный разъезд; абсолютно аналогичная ситуация что и с пунктом №2 - как отмечать такой населенный пункт?

Эти пункты часто имеют несколько улиц и не один десяток подворий, остальные пункты (посты, платформы и т.д. на местности редко представлены больше чем двумя тремя домами, поэтому точки с категорией "станция" там более чем достаточно без какой либо геометрии за глаза.

и не совсем по теме.. Пользуясь случаем хотел бы уточнить также вопрос о границах населенных пунктов. Смущает именно момент отрисовки по данным Росреестра. На карте в режиме "схема" при таком подходе мы можем увидеть населенный пункт площадью размером в небольшой город и населением 25 человек, в то время как территории с населением 5000 чел будут в разы меньше на той же карте и это при том что границы застройки у них будет примерно совпадать по площади.. Не вопрос, когда дома раскиданы по огромной территории, анклавно хуторами и т.д. Но когда есть три компактные улицы и все, а Росреестр дает нам возможность разгуляться с границами, надо ли отрисовывать именно по данным Россреестра (который кстати также успешно и часто пилит населенные пункты вообще пополам, и его непогрешимости говорить просто излишне). На материке подобная отрисовка приводит к тому что по карте ты вроде как въехал в насленный пункт, но еще 5 км едешь по тайге.. К тому же все топокарты изображают территорию, подобную приведенной мной в примере именно компактно. Не именуя весь полуостров, или 300 га незаселенной по факту тайги, а только по границе жилой застройки.

Собственно и хочется понять, а что мы хотим увидеть - границы населенного пункта или некоего кадастрового района? Помогите определиться.

Еще лучше - получить ответ администрации по этим вопросам, чтобы иметь отправную точку, а не просто обмен мнениями.

","contentType":"text/html"},"titleImage":null,"tags":,"isModerator":false,"url":"/blog/narod-karta/47157","urlTemplate":"/blog/narod-karta/%slug%","fullBlogUrl":"https://yandex.ru/blog/narod-karta","addCommentUrl":"/blog/createComment/narod-karta/47157","updateCommentUrl":"/blog/updateComment/narod-karta/47157","addCommentWithCaptcha":"/blog/createWithCaptcha/narod-karta/47157","changeCaptchaUrl":"/blog/api/captcha/new","putImageUrl":"/blog/image/put","urlBlog":"/blog/narod-karta","urlEditPost":"/blog/56a9217335a9b07134544bfe/edit","urlSlug":"/blog/post/generateSlug","urlPublishPost":"/blog/56a9217335a9b07134544bfe/publish","urlUnpublishPost":"/blog/56a9217335a9b07134544bfe/unpublish","urlRemovePost":"/blog/56a9217335a9b07134544bfe/removePost","urlDraft":"/blog/narod-karta/47157/draft","urlDraftTemplate":"/blog/narod-karta/%slug%/draft","urlRemoveDraft":"/blog/56a9217335a9b07134544bfe/removeDraft","urlTagSuggest":"/blog/api/suggest/narod-karta","urlAfterDelete":"/blog/narod-karta","isAuthor":false,"subscribeUrl":"/blog/api/subscribe/56a9217335a9b07134544bfe","unsubscribeUrl":"/blog/api/unsubscribe/56a9217335a9b07134544bfe","urlEditPostPage":"/blog/narod-karta/56a9217335a9b07134544bfe/edit","urlForTranslate":"/blog/post/translate","urlLoadTranslate":"/blog/post/loadTranslate","urlTranslationStatus":"/blog/narod-karta/47157/translationStatus","urlRelatedArticles":"/blog/api/relatedArticles/narod-karta/47157","ampUrl":"https://blog.yandex.net/amp/ru/narod-karta/47157","author":{"id":"24794281","uid":{"value":"24794281","lite":false,"hosted":false},"aliases":{},"login":"asP767","display_name":{"name":"Dr..yandex.ru/get/24794281/islands-middle","isYandexStaff":false},"originalModificationDate":"1970-01-01T00:00:00.000Z","socialImage":{"orig":{"fullPath":"http://avatars.yandex.net/get-yablog/4611686018427432610/normal"}}}}}">

Категории населенных пунктов согласно ОКТМО

D r.@lex

Доброго дня, уважаемые картографы!

В процессе работы на НЯК столкнулся, как уверен и многие из вас, с тем, что возникает неопределенность с категорией населенного пункта. И вызвано это разными причинами. Перенимая опыт опытных пользователей, использовал в работе такие популярные источники как КЛАДР (в т.ч. онлайн), публичную кадастровую карту Росреестра, данные Википедии, доступные карты Генштаба (в последнюю очередь в части касающейся конечно..) и столкнулся с тем, что один и тот же населенный пункт, к примеру, в первых трех источниках - довольно авторитетных источниках, согласитесь, коль на них ссылаются модераторы, поправляя тебя на карте - так вот, в трех источниках совсем неодинаковые варианты, и это далеко не единичные случаи. Т.е. примерно так - в одном источнике село Родниковое, в другом - село Родниковый, в третьем это вообще может быть деревня.. Только на территории моего региона такой вопрос встал ни по одному десятку населенных пунктов .

Таким образом встает вопрос, от информации из какого источника все таки надо отталкиваться в первую и последнюю очередь? смешно, но даже позвонив местному жителю "проблемного" пункта вы не узнаете - где он живет "по правильному" с вероятностью процентов 90.

I. Как мне видится таким первоисточником должен являться только один документ - ОКТМО, последние версии которого можно скачать например . и забыть про КЛАДР как про истину в последней инстанции...

*** г - город;

пгт - поселок городского типа;

рп - рабочий поселок;

кп - курортный поселок;

к - кишлак;

дп - дачный поселок;

*** п - поселок;

нп - населенный пункт;

п.ст - поселок при станции (поселок станции);

ж/д ст - железнодорожная станция;

ж/д будка- железнодорожная будка; (заметьте используется для наименований населенных пунктов законодательно)

ж/д казарма - железнодорожная казарма; (аналогично)

ж/д платформа - железнодорожная платформа; (аналогично)

ж/д рзд- железнодорожный разъезд;

ж/д остановочный пункт - железнодорожный остановочный пункт;

ж/д путевой пост - железнодорожный путевой пост;

ж/д блокпост - железнодорожный блокпост;

*** с - село;

м - местечко; (о как..)

*** д - деревня;

сл - слобода;

ст - станция;

*** х - хутор;

рзд - разъезд;

клх - колхоз;

им - имени;

свх - совхоз;

зим - зимовье.

если с основным списком (***) проблем не возникает, то замечено что с неосновным на карте полная каша. А это требует ряда уточнений.

Итак, если мы хотим в общем итоге иметь корректную карту, с корректно отмеченными категориями населенных пунктов, то надо понимать - какой категорией, с какой меткой нужно обозначать в том числе:

к - кишлак - ?

дп - дачный поселок ; - категория "поселок", метка "дачный посёлок" ?

нп - населенный пункт; - (лет 30 назад за населенный пункт с категорией "населенный пункт" в дурку отправили бы, а сейчас - нормально)

м - местечко; - (маловероятно, но если в том же КЛАДРЕ вы столкнетесь с таким населенным пунктом - какой категорией будете отмечать?)

сл - слобода; - ? (если они в принципе встречаются где то отдельно от населенного пункта с более общей категорией)

у - улус; ?

тема пристанционных поселков это отдельный разговор вообще

- п.ст - поселок при станции (поселок станции); - тут все более менее понятно - "поселок", метка "пристанционный поселок"

- ж/д ст - железнодорожная станция; ? с виду на местности ничем не отличается от пристанционного поселка, но статус имеет именно такой, в то же время категория "ж/д станция" не обозначает какие бы то ни было населенные пункты, а только объект транспортной инфраструктуры.

- ж/д рзд- железнодорожный разъезд; абсолютно аналогичная ситуация что и с пунктом №2 - как отмечать такой населенный пункт?

Эти пункты часто имеют несколько улиц и не один десяток подворий, остальные пункты (посты, платформы и т.д. на местности редко представлены больше чем двумя тремя домами, поэтому точки с категорией "станция" там более чем достаточно без какой либо геометрии за глаза.

и не совсем по теме.. Пользуясь случаем хотел бы уточнить также вопрос о границах населенных пунктов. Смущает именно момент отрисовки по данным Росреестра. На карте в режиме "схема" при таком подходе мы можем увидеть населенный пункт площадью размером и населением 25 человек, в то время как территории с населением 5000 чел будут в разы меньше на той же карте и это при том что границы застройки у них будет примерно совпадать по площади.. Не вопрос, когда дома раскиданы по огромной территории, анклавно хуторами и т.д. Но когда есть три компактные улицы и все, а Росреестр дает нам возможность разгуляться с границами, надо ли отрисовывать именно по данным Россреестра (который кстати также успешно и часто пилит населенные пункты вообще пополам, и его непогрешимости говорить просто излишне). На материке подобная отрисовка приводит к тому что по карте ты вроде как въехал в насленный пункт, но еще 5 км едешь по тайге.. К тому же все топокарты изображают территорию, подобную приведенной мной в примере именно компактно. Не именуя весь полуостров, или 300 га незаселенной по факту тайги, а только по границе жилой застройки.

Собственно и хочется понять, а что мы хотим увидеть - границы населенного пункта или некоего кадастрового района? Помогите определиться.

Еще лучше - получить ответ администрации по этим вопросам, чтобы иметь отправную точку, а не просто обмен мнениями.

Конспект по дисциплине «Инженерное благоустройство городских территорий»

Выполнил:

Студент группы ЗДС-14-1Б

Кузьминых-Дрозд А.В.

I. Основы градостроительства.

А. Виды поселений (дать определение «город»)

Поселение - два вида муниципальных образований в России, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления:

- городское поселение - город или посёлок (включая территории близлежащих других населённых пунктов, включённых в генеральный план городского поселения);

- сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (посёлков, сёл, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов).

Городско́е поселе́ние - один из типов муниципального образования в России; город или посёлок городского типа, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления. Городские поселения, не являющиеся городскими округами, входят в состав муниципальных районов.

Се́льское поселе́ние - один из типов муниципальных образований в России, представляет собой один или несколько объединённых общей территорией сельских населённых пунктов (посёлков, сёл, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населённых пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления . Сельское поселение входит в состав муниципального района.

Б. Признаки классификации населенных мест

Населенное место - ограниченная часть территории, на которой концентрация постоянного населения закреплена материальными фондами (здания, сооружения, дороги, инженерные сети и т.п.). В соответствии с двумя основными типами расселения - городским и сельским - населенные места на территории России делятся на две основные категории: города и сельские поселения . Эти категории подразделяют на группы в зависимости от численности населения.

Классификация городов по численности населения

Все населенные места делятся:

На городские, к которым относятся города и поселки городского типа, города-спутники (сателлиты), которые возникают вблизи крупных промышленных городов;

Сельские;

Курортные и дачные поселки.

Основным признаком типа населенных мест служат численность населения, и связь его преобладающей части с определенными видами деятельности.

Города - это крупные населенные пункты, основная часть жителей которых занята в промышленности, науке, культуре, обслуживании здравниц, управлении. Минимальная численность населения городов от 5 тыс. до 12 тыс. чел. При этом лимитирована также доля населения несельскохозяйственного труда - от 66 до 85%.

Города-спутники располагаются вокруг больших и крупных городов на расстоянии 30...60 км от них. С их помощью разуплотняются густо заселенные города. Города-спутники рассчитаны на 60...80 тыс. чел. В них размещаются жилые районы и отдельные промышленные предприятия на 15...20тыс. работающих. В городах-спутниках могут также располагаться научные центры, высшие учебные заведения. Основным условием для их размещения должна быть хорошая транспортная связь с городом. Поселки - населенные места от 0,5 тыс. до 12 тыс. жителей, преобладающая часть населения которых связана с промышленным производством, транспортом или обслуживанием.

Сельские населенные места имеют малую численность населения, преобладающая часть которого занята в сфере сельского хозяйства. Их подразделяют на деревни и села.

Деревня - это малое поселение, село - более крупное, которое является административным, производственным, сельскохозяйственным центром.

В. Понятие о генеральном плане. Планировочные схемы населенных мест.

Генера́льный план (генплан, ГП ) в общем случае - проектный документ, на основании которого осуществляется планировка, застройка, реконструкция и иные виды градостроительного освоения территорий. Основной частью генерального плана (также называемой собственно генеральным планом ) является масштабное изображение, полученное методом графического наложения чертежа проектируемого объекта на топографический, инженерно-топографический или фотографический план территории. При этом объектом проектирования может являться как земельный участок с расположенным на нём отдельным архитектурным сооружением, так и территория целого города или муниципального района.

Генеральный план - научно обоснованный перспективный план развития города (применительно к старому городу - его реконструкции и дальнейшего развития) или любого другого населенного пункта. Согласно Градостроительному кодексу РФ, является одним из основных документов территориального планирования.

Сроки реализации генерального плана оговариваются в особом документе - плане реализации генерального плана , принимаемом не позднее 3-х месяцев со дня утверждения соответствующего генплана, и составляют, как правило, около 20 лет.

Любой генеральный план содержит аналитический блок и блок проектного предложения. Каждый из них, в свою очередь, включает в себя графические материалы, представленные в виде карт (схем), и текстовую часть. Среди обязательных схем в составе генплана Градостроительным кодексом РФ предусмотрены:

- схема объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах города;

- схема автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов;

- схема использования территории муниципального образования с отображением границ земель различных категорий, иной информации об использовании соответствующей территории;

- схема границ территорий объектов культурного наследия;

- схема границ зон с особыми условиями использования территорий;

- схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- схема границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения в случае размещения таких объектов;

- схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон;

- схемы с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- карты (схемы) планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке;

- схема существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи.

Генеральные планы городов и поселений в различных странах различны по названию, составу, функциям и правовому статусу. Реконструкция, застройка и освоение территорий ряда крупных городов ведётся без какого-то ни было единого документа планирования и зонирования территории . В России, как и во многих странах Запада, генплан как юридический документ носит рекомендательный характер, то есть не является источником градостроительного права. На уровне города в роли такового выступают правила землепользования и застройки вместе с обязательной прилагающейся графической частью в виде карт градостроительного зонирования (зонинга, схем регламентов). По мере перехода страны на рыночные рельсы наблюдается постепенное сокращение сроков действия и уменьшение градорегулирующей роли генплана в пользу документов более низкого уровня - проектов планировки и межевания .

Архитектурно-художественная выразительность села, города зависит от: взаимного расположения функциональных, территориальных и строительных зон; наличия парков, садов, зеленых насаждений, водных пространств; цветовой гаммы сооружений; наличия памятников архитектуры; выразительного силуэта населенного пункта, зависящего от этажности зданий; архитектурной выразительности въездов в город; благоустройства производственной зоны; наличия общественных центров, площадей; размещения улиц и дорог; примыкающих ландшафтов.

Различные философские, религиозные концепции востока Фен-Шуй, Пунк-Су и др. (Япония, Китай) строго регламентируют действия человека. Регламенту подвергнуты не только компоненты окружающего пространства, но и расположение населенного пункта и окружающих его объектов по сторонам света и по отношении друг друга. С севера населенного пункта должна быть возвышенность, гора, у подножья поселок, с южной стороны – водный объект. По их мнению, именно такое расположение населенного пункта и окружающих его объектов оказывает благоприятное воздействие на человека.

Градостроительный регламент определяет условия, которые необходимо обеспечить при планировке населенного пункта:

- безопасная санитарно-гигиеническая среда;

- удобные, по возможности равные, социальные условия проживания;

- удобное и быстрое по времени культурно-бытовое обслуживание населения всех возрастов;

- удобные формы связей друг с другом всех жителей.

Удовлетворение этих условий достигается в результате правильного расположения элементов планировочной структуры в границах населенного пункта. Планировочной структурой называют деление жилой зоны на структурно-планировочные единицы, самостоятельные по организации, но одинаковые по функциональному назначению. Структурно-планировочная единица – это такое жилое образование (часть территории жилой зоны) в котором за основу взяты практические (утилитарные) потребности населения в удобстве жизни, быта, культурно-бытового обслуживания и в труде. Элементами планировочной структуры населенного пункта являются: улицы, площади, кварталы, приусадебные участки, жилые и общественные здания, производственные и хозяйственные постройки, зеленые насаждения и другие объекты благоустройства. К элементам планировочной структуры относят и различные инженерные сооружения. Взаимное расположение элементов планировочной структуры определяет кадастровую стоимость земель населенных пунктов.

- Улицы Большой Москвы (справочник). М., 1961. С. 7-351.

- Улицы Москвы (справочник). М., 1984. С. 546, 558-559.

- Решение Мосгорисполкома от 26 марта 1958 г. N 16/16 «О частичном изменении границ административных районов г. Москвы».

- Решение Мосгорисполкома от 17 декабря 1960 г. N 77/3 «Об изменениях в административно-территориальном делении некоторых районов Москвы и лесопаркового защитного пояса».

- Решение Мосгорисполкома от 8 декабря 1961 г. N 57/50 «Об административно-хозяйственном подчинении поселков: Рублево, Внуково, Восточный, Северный, Акуловского гидроузла, Некрасовка, Люберецкой станции аэрации и поселка при аэропорте Шереметьево».

- Решение Мосгорисполкома от 25 января 1963 г. N 5/8 «О преобразовании населенного пункта Зеленоград пригородной зоны Москвы в город районного подчинения».

- Решение Мосгорисполкома от 2 марта 1965 г. N 8/50 «О передаче г. Зеленограда в подчинение Московскому городскому Совету народных депутатов».

- Решение Мосгорисполкома от 23 февраля 1971 г. «Об уточнении административной границы между Ленинградским и Тушинским районами города Москвы».

- Решение Мосгорисполкома от 4 марта 1977 г. N 560 «Об образовании двух новых административных районов в городе Москве».

- Решение Мосгорисполкома от 24 марта 1977 г. N 755 «Об установлении границ Железнодорожного и Севастопольского районов и изменении границ Бабушкинского, Дзержинского, Кировского, Красногвардейского, Ленинградского, Москворецкого, Октябрьского, Пролетарского, Свердловского, Советского, Тимирязевского, Фрунзенского и Черемушкинского районов г. Москвы».

- Решение Мосгорисполкома от 24 марта 1977 г. N 756 «О передаче территории рабочего поселка Северный в административно-хозяйственное подчинение Железнодорожного районного Совета депутатов трудящихся».

- Решение Мосгорисполкома от 3 мая 1977 г. N 1217 «О внесении изменений в решение исполкома Моссовета от 24 марта 1977 г. N 755 „Об установлении границ Железнодорожного и Севастопольского районов и изменении границ Бабушкинского, Дзержинского, Кировского, Красногвардейского, Ленинградского, Москворецкого, Октябрьского, Пролетарского, Свердловского, Советского, Тимирязевского, Фрунзенского и Черемушкинского районов г. Москвы“.

- Объединенное решение исполнительных комитетов Московского областного и Московского городского Советов депутатов трудящихся от 9.08.77 г N 2194-1132.

- Объединенное решение исполнительных комитетов Московского областного и Московского городского Советов депутатов трудящихся от 9.08.77 г N 2192-1130.

- Решение Мосгорисполкома от 5 октября 1977 г. N 2814 „О частичном изменении границы между Гагаринским и Кунцевским районами города Москвы“.

- Решение Мосгорисполкома от 4 мая 1983 г. N 1301 „Об изменении границ Бабушкинского и Дзержинского районов г. Москвы“.

- Решение исполнительных комитетов Московского областного и Московского городского Советов народных депутатов от 21.09. 1983 г. N 1235/20-2932.

- Решение Мосгорисполкома от 14 ноября 1983 г. N 3335 „О передаче поселков Лазенки, Лукино, Здоровый отдых, деревень Суково и Терешково в административное подчинение Чоботовскому поселковому Совету народных депутатов“.

- Решение Мосгорисполкома от 17 ноября 1983 г. N 3363 „О передаче дачного поселка Чоботы и поселков Лазенки, Лукино, Здоровый отдых, деревень Суково и Терешково, административно подчиненных Чоботовскому поселковому Совету народных депутатов в административное подчинение Солнцевскому городскому Совету народных депутатов“.

- Решение Мосгорисполкома от 17 ноября 1983 г. N 3364 „О передаче дачного поселка Переделкино и деревень Орлово и Федосьино, административно подчиненных Переделкинскому поселковому Совету народных депутатов, в административное подчинение Солнцевскому городскому Совету народных депутатов“.

- Решение Мосгорисполкома от 18 января 1984 г. N 117 „О передаче рабочих поселково Внуково, Западный и Мещерский в административное подчинение Солнцевскому городскому Совету народных депутатов“.

- Решение исполнительных комитетов Московского областного и Московского городского Советов народных депутатов от 17.02.84 г N 374-215.

- Решение Мосгорисполкома от 23 марта 1984 г. N 675 „Об образовании Солнцевского района в составе г. Москвы“.

- Решение Мосгорисполкома от 22 мая 1984 г. N 1241 „О включении некоторых населенных пунктов в состав города Москвы и образовании в городе Москве Солнцевского района“.

- Решение Мосгорисполкома от 12 июня 1984 г. N 1444»О частичном изменении решения исполкома Моссовета от 18 января 1984 г. N 117 «О передаче рабочих поселков Внуково, Западный и Мещерский в административное подчинение Солнцевскому городскому Совету народных депутатов».